糖蜜果,糖蜜果的家常做法,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:糖蜜果,糖蜜果的家常做法。

糖蜜果,糖蜜果的家常做法

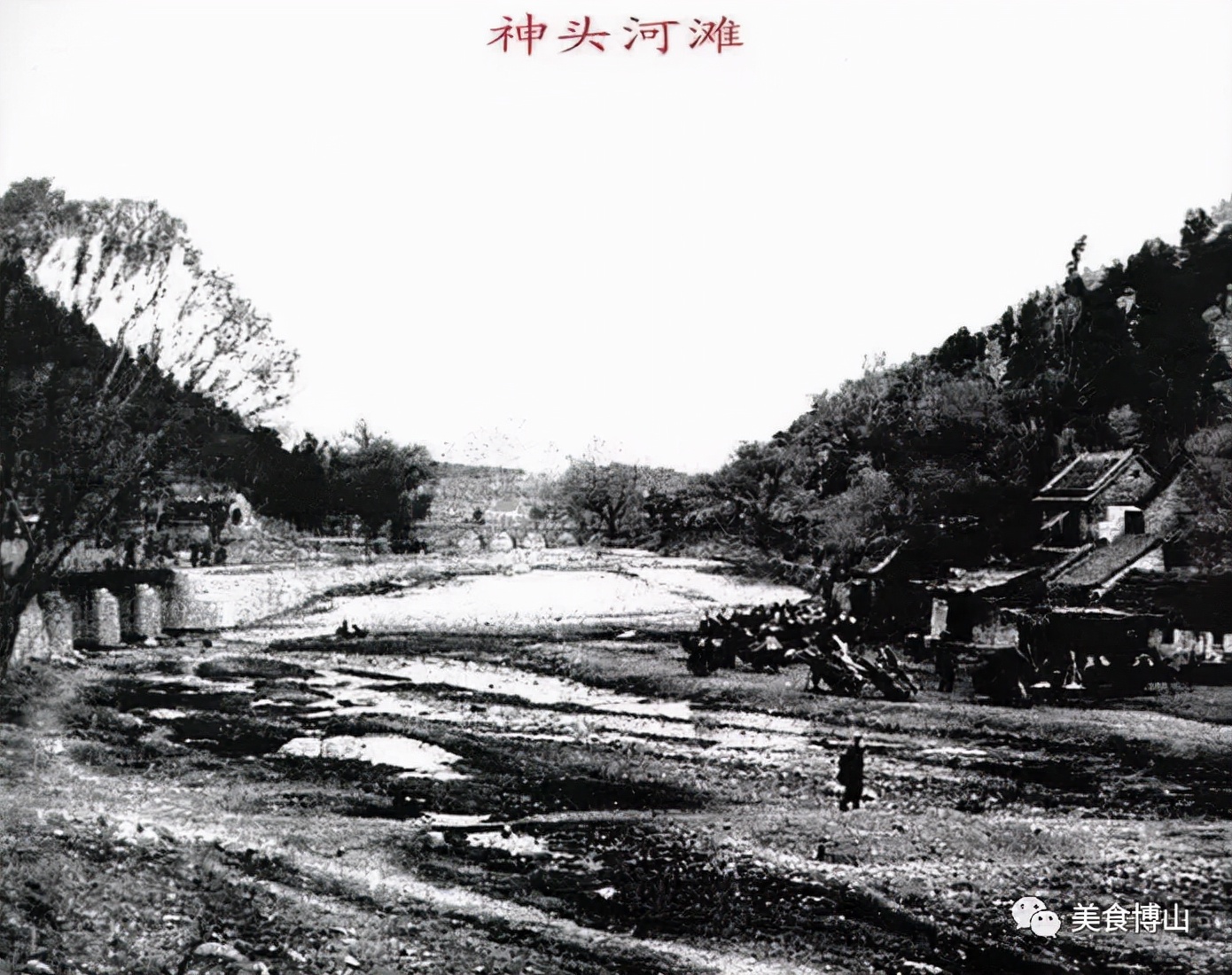

孝婦河,古稱袁水,又名籠水,發源于顏神(今博山)禹王山、青石關、岳陽山一線。經淄川,會明水,經長山(今周村境),新城(今桓臺)入小清河注入渤海。孝婦河流經地,多在舊顏神、淄川、長山、新城境,今大半淄博市域。

川流不息的孝婦河,孕育了兩岸的繁榮。明、清時期社會較為穩定,經濟繁榮、人才輩出。博山、淄川、長山(周村)、新城(桓臺)出了進士、舉人872人。其中的孫庭銓、趙執信、畢自嚴、高珩、王象乾、王士禎等,修身治國、廉潔勤政、直言上書、愛國孝民的宦跡,至今廣為流傳。

另外還有蒲松齡、孫寶仍、唐夢賚、劉德培等2000多名孝婦河流域歷史上曾產生過重大影響的歷史人物,共同演繹了燦爛的孝婦河文明。

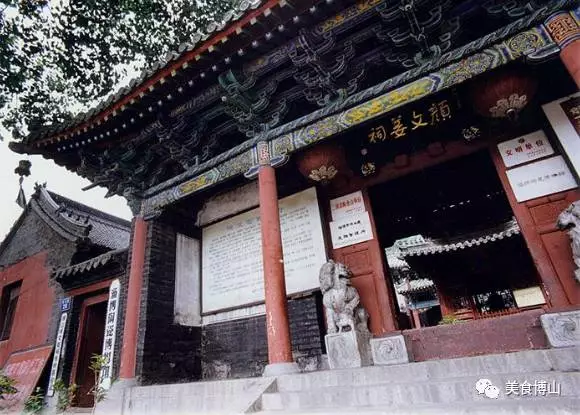

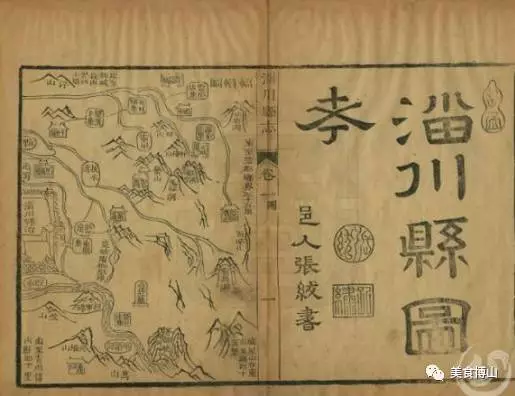

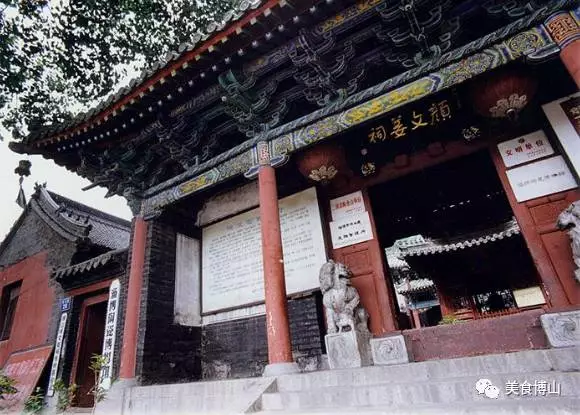

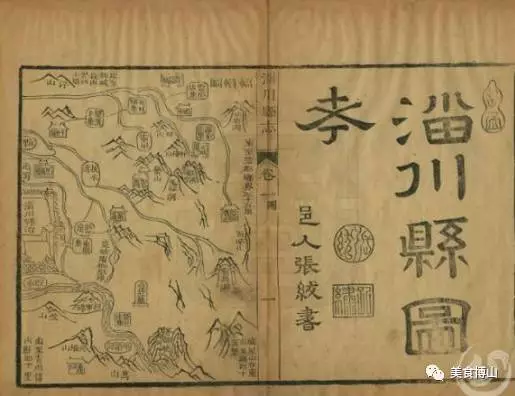

孝婦河發源地-博山,地處山東中部,博山城區在歷史上長期屬于淄川縣,先是稱顏神店,金代改稱為顏神鎮,與金嶺、張店同為淄川縣三大鎮。《金史》卷二五《地理志》記載淄川有三鎮:“金嶺、張店、顏神店”。元朝至元二年(公元1336年),顏神設鎮,改屬于益都路益都縣。到清朝雍正十二年(公元1734年)博山首次設立縣的建制,取名于城區東南方的博山,始叫“博山縣”,縣址就設在顏神。雍正《山東通志》卷九開始有博山縣的記載:“顏神店鎮即縣治,以顏文姜神祠得名。”

(一)

博山這座古老的山城,地下礦藏資源豐富,尤其是煤炭。獨特的地域條件和厚重的歷史文化,產生了獨特的煤炭業、陶瓷業、琉璃業等工業產業,帶動了當地的美食發展,因而早年間山東民間廣泛流傳著這樣一句話:“要想吃好飯,圍著博山轉。”

博山菜歷史悠久,在魯菜菜系中占有重要地位,是魯菜四大分支之一。早在數百年前,博山城就是商賈云集的地方,尤其是西冶街以東,商號鱗次櫛比,店鋪爭奇斗妍。街道上車水馬龍,客商摩肩接踵。繁盛的商業文化背后,是那些默默勞作的工匠們。他們守著“八卦爐”里燃起的熊熊烈火,在制作各種精巧的工藝品同時,利用窯爐的余熱,琢磨著烹制各種食物,形成了獨具地方風味的博山飯菜。到了明、清兩代,創立了“山東博山菜”的品牌,從而確立了博山菜在魯菜中的高企地位。博山是淄博的飲食文化中心,也因博山菜而獲得“中國魯菜名城““中國魯菜烹飪之鄉”“中國魯菜發源地”等稱號。

博山飲食文化底蘊深厚,源遠流長,經過世代廚者的薪火相傳,相互借鑒,學習交流,博采眾長,形成了獨具特色的“博山菜”品牌。博山菜以其做工精細,色、香、味、形、意、器俱佳,內涵豐富而譽滿齊魯大地,稱為魯菜五大派之一。在博山,有“家家半把刀”的說法,意思是,只要是博山人,不管他是不是廚師,都能拿得起菜刀做幾樣地道拿手的博山菜,正是有了這樣豐富的人文基礎,博山菜的名聲在外。目前,博山已擁有34道中國名菜,13道中國名點,有17個中華名小吃,47個山東名小吃,其中,博山豆腐箱、博山香酥牛肉干、石蛤蟆水餃、聚樂村“四四席”(主題特色宴)榮獲山東省“到山東不可不吃的100種美食”,清梅居香酥牛肉干手工技藝被批準公布為山東省“非物質文化遺產”。

博山餐飲業是博山飲食文化的輝煌結晶。自清代以來,同盛酒店、惟和酒店、裕成館、海同春酒館、蘇家館(雙盛居)、春和園、永盛館、公和館、同心居、荊山村、一品居等知名菜館先后立業,成為博山餐飲業的烹飪前驅。

(二)

煤炭、陶瓷、琉璃的發展,使當時的顏神鎮經濟發達,市面繁榮,民生殷實,所能征繳到的賦稅錢糧自然亦豐厚。史籍有“視下邑不啻倍之”的記錄。一個鎮繳的稅竟是當時下等的縣城一倍以上,可見經濟發達的程度非同一般。經濟的發達給民眾們創造了眾多的就業謀生機會,百姓們的生活也隨之殷實富足起來,人們對日常飲食和宴請賓客也就有了更高的要求。博山精美的陶瓷、琉璃產品吸引了海內外客商,天南海北的客人來到博山,因為兜里有銀子,所以他們對餐飲服務有著很高的要求,這也從客觀上促進了博山餐飲業的發展。

清朝初年,為了給宮廷制造御用器物,清廷成立了養心殿造辦處,其中設有琉璃作坊,從博山征調能工巧匠進京服役,幾乎延續整個清朝的兩百多年。在清廷造辦處的工匠役滿返回鄉里,相繼把京都的一些菜肴和烹飪技藝帶回家鄉,與當地的制作方法相融合,成為博山菜豐富發展的因素。由于當年京城的菜式主要以魯菜為主,其技藝與博山相近似,使博山地方菜肴的制作水平得到不斷的提高,菜肴品味大大提升。后來,博山籍朝廷高官孫廷銓、趙執信等人由于久居京城,大小應酬頻繁,大館子、大飯莊的菜肴品過、吃過,可謂見多識廣。他們離任回歸故里后,也就自然把宮廷菜、官府菜、京都大館子的烹飪方法回了博山,極大地豐富了博山菜的內涵。從20世紀60年代博山地方飲食行業整理刻印的《博山菜譜》記載的菜式看,明顯融合了山東各地及京津等外地的烹飪經驗和菜品制作,使博山菜得以豐富發展,并逐漸成為菜式體系。

早在350多年前,著名鄉賢孫庭銓(1613-1674)在其《顏山雜記》瓷器篇中云:“生人之道,始于飲食,飲食天下之大欲也。則飲食之器,天下之大用也。”可見,博山人不僅講究飲食之道,飲食器具也十分講究。陶瓷器皿在人們飲食中就發揮著重要的作用。從早點小吃到正桌大餐,從餐具的使用上就能反映出一個地方生活水平和飲食文化的地方特色。

孫庭銓辭官回鄉后,其長子孫寶仍被清廷恩授為光祿寺署正(光祿寺,明清兩代掌管朝廷祭祀、筵席及宮中膳羞的機構。),他后來帶給家鄉的是一種京味文化,是一種來自京城的、新鮮的飲食文化。

博山餐飲業流行的“四四席”,是齊魯飲食文化中的一個閃光點。聚樂村飯莊的崛起,在很大程度上進一步推動了這種宴席的發展,把博山“四四席”推向了更完美的境界,從而形成了博山獨有的宴席風貌。

尤其是博山“四四席”規制中常把海參、魚翅作為筵席的標志,大件中用海參的席叫“海參席”,用魚翅的叫“魚翅席”,這是清時期北方大席的通用模式,而博山餐飲一直將其保持傳承下來。《清稗類鈔·飲食類》所載“宴會之筵席”曾明確講述:“俗以宴客為肆筵設席者……就其主要品而書之,曰燒烤席,曰燕菜席,曰魚翅席,曰魚唇席,曰海參席,曰蟶干席,曰三絲席等是也。”其中的“海參席”和“魚翅席”屬于高檔次宴席。這充分說明,早在清朝,博山餐飲就曾步入全國餐飲業的高端范圍,這得益于博山地區文脈發展的堅實基礎。

遺憾的是,有關博山飲食的歷史記載,史籍寡言缺載,但這并不能抹殺博山美食的光環。從近百年的傳承來看,博山飲食,品類豐富,深入民間,流傳廣泛。依舊盛行于今的博山酥鍋、博山烤肉、博山炸肉等烹飪成果,以及家喻戶曉的名吃如博山豆腐箱、石蛤蟆水餃等,都帶有歷史的痕跡。只可惜,由于歷史記載的缺漏,博山的飲食業沒有像當地其它行業那樣光耀于歷史典籍,而只是流行于百姓日常生活之中.”(博山文脈與飲食文化傳承 王賽時)

(三)

孝婦河往北二十幾公里便是淄川。淄川,位于孝婦河中游。淄川之地,夏商為青州之域,秦屬齊郡。

漢景帝二年(公元前155年)在此設般陽縣,因城南瀕臨般河而得名。南北朝·元嘉五年(公元428 年)改為貝丘縣,隋·開皇十八年(公元598年)取名淄川縣,因瀕臨淄水而名。《括地志》云:"俗傳云禹理水功畢,土石黑,數里之中,波若漆,故謂之淄水也"。

淄川歷史悠久,文化燦爛。明、清時期社會較為穩定,經濟繁榮,才人輩出。這個時期,淄川縣共出了進士、舉人267人。其中,張至發、畢自嚴、高珩等朝廷高官和一大批文化名人唐夢賚、蒲松齡等,都曾產生過重大歷史影響。這些人物大都成長在名門望族之中,封官加爵后,其日常生活自然更優于普通百姓。

據資料記載: 明朝米價在洪武二十八年以后基本上一兩銀子可以購大米二石。《明史·食貨二》:“於是戶部定:鈔一錠,折米一石;金一兩,十石;銀一兩,二石。”明代一石約等于現在的94.4公斤,而明代規定的官祿,正一品每月俸米87石,七品縣令每月7石,清初官員俸給比明代調高,一品官每月銀180兩,七品縣令45兩,雍正時期在官俸外另加養廉銀,一品官每月平均2,000兩左右,縣令平均每月150兩。而此時期,“維持一個三四口人的農家生活,一年至少需要20兩銀子。”由此可以看出,這些官員們的居家生活水平要比普通百姓強了若干倍。雖然難比皇親國戚,但這些名門望族日常迎來送往、逢年過節的宴請接待一定是少不了,也是有能力負擔的。但遺憾的是,至今還沒有發現這些家族詳細的有關飲食宴筵的歷史記載,史籍寡言缺載。與此形成鮮明對照的是,一直處于社會底層的文化名人和個別在異地為官的名人,卻對此做了大量的、詳細的記錄。

蒲松齡就是這些人物中的杰出代表。蒲松齡(1640-1751)字留仙,一字劍臣,別號柳泉居士,世稱聊齋先生,自稱異史氏,清代杰出文學家,飲譽世界的優秀短篇小說家。現山東省淄博市淄川區洪山鎮蒲家莊人,漢族。出生于一個逐漸敗落的中小地主兼商人家庭。19歲應童子試,接連考取縣、府、道三個第一,名震一時。補博士弟子員。以后屢試不第,直至71歲時才成歲貢生。為生活所迫,他除了應同邑人寶應縣知縣孫蕙之請,為其做幕賓數年之外,主要是輾轉于本縣縉紳之家,或做童蒙師,或代抄文稿,以養家糊口。康熙十八年(1679)進入本縣西鋪村畢家做塾師,舌耕筆耘,近42年,直至1709年方撤帳歸家。1715年正月病逝,享年76歲。他一生筆耕不輟,不僅創作出著名的文言文短篇小說集《聊齋志異》,還用當地方言土語和民間曲調,創作出了一大批反映家庭倫理問題的俚曲,寓教于樂。另一方面又為方便民眾識字、種田、養蠶、醫藥,編寫了《日用俗字》《歷字文》《農桑經》《藥崇書》等文化、技術普及讀物。

《日用俗字》本來是教童蒙的雜字書,是流行的眾多雜字書中之一種,較諸他種雜字書,《日用雜字》所收字數應該是現知最多的一個。此書共31類,它保存了康熙年間淄川地區方言俗讀、俗字、風俗材料,是地方志的縮本,民情之實錄。在“飲食章”中蒲松齡記錄了近四十種食物特點及其制作要點,雖然寫到了“駝峰熊掌稱佳味,猴頭燕窩待貴官”但其余所寫都是日常平民的生活飲食,多數也是今天常食之物。書中指出了飲食烹調五味要周全的重要性。接著講到烹任術,有”腫膀(即肘)爛燒加醋醬,頭蹄鑷刷始烹煎。”這是關于制作“鍋燒肘子”“紅燒頭蹄”的見解。“北地而今興揠果,無物不可用糖粘“由此可得出結論,山東便是甜食“拔絲菜”的發祥地。“姜加肚子椒加肺,橫切白腸豎切肝。更把肥腋吻(忽)作塊,還將瘦肉剁為丸。”“皮鮮切細掠堪用,肉脯還須烙(讀枯)熔(讀察)爛。”“清水洗刷魚臟肚,汁湯濃煮鱉裙禍。”這是關于刀工與選料的要求。在面食制作方面,《飲食章》記述得更詳。從磨麥取粉到制作饅頭、油卷、燒麥、扁食、蛤鉻等品種都一一寫明。還提到了燒麥、包子、餃子、糖食酥餅、青梅果脯、金華火腿、高郵變蛋(變蛋,為淄博方言,乃是松花蛋)。蒲松齡,這位聞名世界的文學大師,不論是名氣還是成就,都遠在富豪榜上的作家之上。然而他的生活待遇,卻跟那些富豪作家有天壤之別。

他一生勤于耕耘卻志不得伸,一直居于社會底層,靠在家鄉私塾教書為生,生活十分貧困。當時,一個私塾先生一年的“工資”只有8兩銀子,而維持一個三四口人的農家生活一年至少需要20兩銀子。也就是說,蒲松齡教私塾的“基本工資”,還維持不了一家人的基本生活,其貧窮情況可想而知。對此,他在《除日祭窮神文》一文中自嘲道:窮神,窮神,我與你有何親,興騰騰的門兒你不去尋,偏把我的門兒進?難道說,這是你的衙門,居住不動身?你就是世襲在此,也該別處權權印;我就是你貼身的家丁、護駕的將軍,也該放假寬限施施恩。你為何步步把我跟,時時不離身,鰾黏膠合,卻像個纏熱了的情人?蒲松齡這樣寫,并非夸大其詞。我們從他的詩文中,也可以窺見他平日的生活境況。他的一篇《煎餅賦》,把煎餅寫得那樣生動傳神,這正是他平時跟窮人的主食煎餅須臾不離的結果;他在《日用俗字》中寫的“地環脆比銀絲菜,芽白菜像擘藍英。瓜齏略腌便可吃,豆豉久罨始能成”等詩句,正說明他家平常所食都是些極普通的菜蔬和自腌的咸菜。由于他家平時難見葷腥,所以見到市上賣的青魚他也眼饞:“雖然烹飪不盡致,儉吻一見流清涎。二月初來價騰貴,妄意饞嚼非所暨。”(《青魚行》)雖然那青魚烹調得并不精致,但看到后仍然饞得直流口水。這魚在二月初上市實在太貴了,想吃它哪有錢呢?

限于地位和身份,蒲松齡到過的地方不多。只有離家鄉200多里的省會濟南,是他常去的地方。尤其中年以后,他因游學、應試等事,常到濟南小住。但在濟南期間,生活依舊十分儉樸。他在《客邸晨炊》一詩中寫道:“大明湖上就煙霞,茆屋三椽賃作家。粟米汲泉炊白粥,園蔬登俎帶黃花。罹荒幸不溝渠轉,充腹敢求膾炙嘉。余酒半壺堪數醉,青簾雖近不曾賒”。

從詩中看出,他到濟南常租住在大明湖邊的三間小草房里,自己動手做飯。早飯是小米粥加兩碟咸菜,中餐晚餐也是省了又省,半瓶剩酒還要留著喝好幾次。雖然近處就有酒館,但兜里缺錢,不敢去賒酒喝。他自認為災荒之年沒葬身溝壑已屬萬幸,能有這樣的生活就不錯了,哪還敢指望吃美味佳肴?

當然,蒲松齡也有親戚朋友,也有人情往來,有時也需要應酬。但因條件所限,他請客吃飯也非常節儉。當地流傳著這樣一個故事:

有一次,蒲家來了幾位朋友。蒲松齡想招待朋友吃飯,家里卻只有六文錢。他的妻子劉氏犯了難,蒲松齡卻說好辦好辦,如此這般……他讓劉氏用兩文錢買韭菜一把,兩文錢買豆腐渣一團,再用兩文錢買冬瓜一個;還從門前柳樹上掐下一把柳葉,從雞窩里掏出兩個鮮雞蛋……菜做好后,劉氏每端上一道菜,蒲松齡都先報出菜名: 第一道菜是清炒韭菜,上面鋪著兩個蛋黃,他說這是“兩個黃鸝鳴翠柳”; 第二道菜是焯好的柳葉撒上細鹽,圍一圈兒蛋白,他說這是“一行白鷺上青天”; 第三道菜是清炒豆腐渣,他說這是“窗含西嶺千秋雪”; 第四道菜是清湯上飄著冬瓜刻的小船,他說這是“門泊東吳萬里船”……

朋友們饒有興味地邊聽邊吃,感到既新鮮,又有趣。在這里,他們不但吃到從未吃過的“美味”,還受到詩的陶冶,走進美的意境,生發豐富的想象……這是從那些喧囂浮華的酒肉宴席上永遠也無法得到的,怎能不交口稱贊?(齊魯晚報 戴永夏)

再如百姓們用以充饑的煎餅,在他的筆下有了神韻“煎餅之制,何代斯與?溲含米豆,磨如膠餳。扒須雨歧之勢,鏊為鼎足之形之,掬瓦盆之一勺。經火烙而滂淜,乃急手而左旋,如磨上蟻行。黃白忽變。斯須而成。“卒律葛答”,乘此熱鐺,一翻手而覆手,作十百于俄頃,圓如望月,大如銅鉦,薄似剡溪之紙,色似黃鶴之翎,此煎餅之定制也。若易之以荍屑,則如秋練之輝騰,難之以蜀黍,又如西山日落,返照而霞橫。夾以脂虞相半之豚膏,浸以肥膩不二之雞羹晨一飽而遠幕,腹殷然其雷鳴。備老饕之一啖,亦可以鼓腹而延生。若夫經宿冷毳,尚須烹調。或拭鵝脂,或假豘膏,三五重疊,炙烤成焦,味松酥而爽口,香四散而遠飄。更有層層卷折,斷以廚力,縱橫歷亂,絕似冷淘。湯合鹽豉,末銼蘭椒,鼎中水沸,零落金絳。時霜寒而冷凍,佐小啜于凌朝,額涔涔而欲汗,勝金帳之飲羊羔。耐于東人連蹇,奇荒相繼,豆落南山,擬于殊粒。窮慘澹之經營,生兇荒之妙制,采綠葉爾椒榆,漬濃液以難治,帶葉煙而來,色柔華而蒼翠。野老于此,效得醬于仲尼,信縮蔥于侯氏,朵只頭,據墻次,咤咤棖棖,鯨吞任意,左持巨卷,右拾遺墜,方且笑鍋底飯之不倫,訝五侯鯖之過費。有錦衣公子,過而美之曰:“愿以我鼎之所烹,博爾手中之所遺,其可乎?”野老憮然,掉頭不易。

昔日貧民充饑之物,如今登上了大雅之堂,成為宴席上的養生珍品,大概也得益于蒲老先生的廣日告知吧!

(四)

孝婦河繼續北行,經周村進入桓臺。

孝婦河下游的桓臺縣,也是一塊人杰地靈的風水寶地,素有北方的“魚米之鄉”之稱。早在原始社會的新石器時代,境內就出現了人類文明。南宋理宗紹定元年(1228年),置新城縣。1914年易名耏水縣,旋改桓臺縣。因境內有齊桓公戲馬臺而名。發源于博山的孝婦河,經過博山、淄川、張店匯入桓臺馬踏湖。它與烏河、豬龍河匯流于此,流域面積100平方公里。馬踏湖最早叫平州。春秋時期稱少海。傳說齊桓公大會諸侯于湖區東側的會城,重兵陳列,馬踏地低,故名馬踏湖,又名會城湖。

明、清兩朝,桓臺前身新城縣望族崛起,聞人輩出,文獻極一時之盛。何成在《明清新城王氏家族文化研究》中指出,山東地區約60家官僚世家或名門望族,新城就占兩家。而明、清兩朝,桓臺縣先后出現了72名進士,這在封建社會農耕條件下對于家族興起的意義可想而知。

桓臺縣這些進士的家庭,多為遷徙而來的移民之家。但是,他們的父祖輩耕讀力田,通過科舉,形成了崇學重儒的家族傳統和社會風尚,實現了家族的夢想,甚至出現了新城王氏這樣歷經三百年而門第不墜的“齊魯第一望族”,出現了王漁洋這樣領袖一代風騷的詩學巨擘,不僅成為桓臺文化的高峰,而且成為中華文化的高峰。

得天獨厚的地理條件,孕育了桓臺豐饒的物產。糧食作物主要有小麥、玉米。特色蔬菜有細毛山藥、實稈芹菜、四色韭黃,湖區盛產白蓮藕、金絲鴨蛋、鱔魚。馬踏湖,素有"北國江南、魚米之鄉"譽稱。盛產葦、蒲和葦蒲制品,暢銷東營、濰坊、煙臺、濟南、濱州等市,長毛山藥、白蓮藕、金絲鴨蛋曾是進京的貢品。

從明朝起,菰米作為主食基本被淘汰,麻子也改為榨油,豆料不再當飯而是做菜。面成了北方的口糧,馬鈴薯,甘薯,蔬菜作為老百姓的主要菜肴,種植業達到空前的水準。人工飼養的畜禽成為肉食主要來源。明代初期的宮廷飲食雖也繼承了唐、宋兩朝,朱元璋卻提出“筵不尚華”的主張,身為開國之君,他的吃喝也經常是青菜、豆腐、紅燒肉。上崇尚節儉,下亦效仿之。有的大臣用菜粥招待朝廷使者,菜不過五樣。請朋友吃飯,席間只有一肉,外加腌菜一道,或者殺只雞,買三四樣魚肉。就是有些地方大員,每天所食,不過豬肉一斤,豆腐兩塊,蔬菜一把。而民間人家宴會,更是簡單,幾盤水果、數碟菜肴就行了,除非來了重要的客人或者新媳婦過門,才添些蝦蟹水產。

隨著經濟的發展與朝廷的腐敗,到明中葉,樸素的社會主流作風煙消云散。宮廷中的豆腐已不用黃豆,而以百鳥腦釀成,一盤費鳥近千只,奢侈至極。大臣設宴擺席,花費更是高達千金。民間最尋常的宴會,也要十幾道菜,富戶請客,更是有葷有素,山珍配海味,還要買些地方名產。當時,士大夫一層設宴,一般要準備幾天,采購許多美食,才能發請柬,飯菜不豐盛,事后會有人罵小氣的。至于餐具,金銀也不再被視為珍貴之物,而以玉器為尊。大量的名庖被納入達官巨賈的家廚中,彼此爭妍競秀,相融相長,逐漸自成一格,中國菜系的雛形,大概也就是在這個時期形成。

當年的新城縣(今桓臺)是江北的魚米之鄉,名門望族、富庶人家眾多,不少人在京城朝廷擔任高官。明、清時期僅新城王氏家族就出了30名進士、50名舉人。除新城王氏家族外,還出現了另一大家族——新城耿氏家族。清朝后期耿氏就成為新城最有實力的家族,耿氏家族重學崇儒、人才輩出,明清時期多位族人為官,其家族共出了7名進士。

當年,這些大宅門里迎來送往的活動肯定不少,家宴的奢華程度雖然無法與孔府家宴相比,但作為朝廷高官府上的接待檔次一定很高。遺憾的是至今還沒發現文字記載。

盡管新城文人輩出,但卻極少有人敢象袁枚那樣,把“吃飯”列在自己九大愛好之首,把讀書列在最后。也很少有人像他那樣““豆腐煮得好,遠勝燕窩;海菜若燒得不好,不如竹筍”,能 把“吃飯”上升為大雅學問,此時只恐袁子才了。

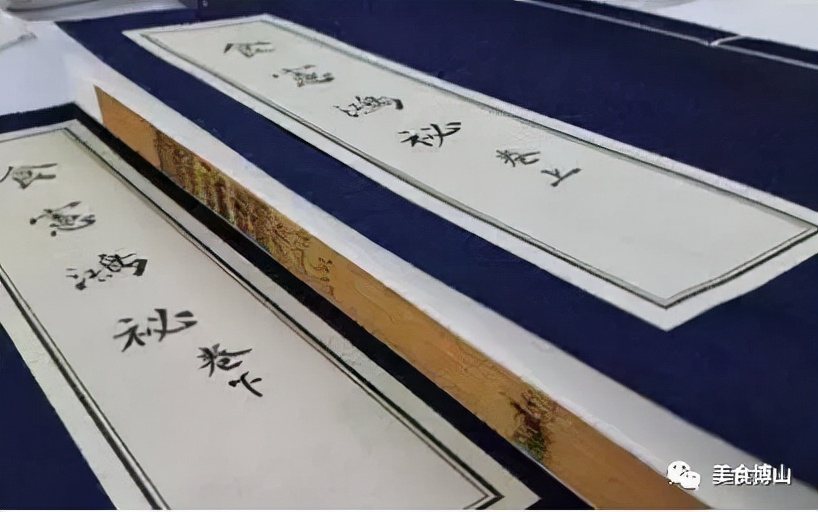

但最近有關清代飲食文獻《食憲鴻秘》一書作者的爭論,又把一代詩宗王漁洋推了出來。《食憲鴻秘.》一書一般認為寫于雍正年間,全書共記載了430多道菜肴的制作方法,對清代后期飲食文獻的發展有很大的影響。《食憲鴻秘》自成書以來,學術界對其作者就有相當多的爭議。主要存在三種觀點:第一種觀點認為此書為朱彝尊所寫;第二種觀點認為是王漁洋所著;第三種觀點認為是有乾隆時期人所偽作。爭論尚在進行中,我們也無法判斷究竟誰為其主,但有一點可以肯定,王漁洋的著作里的確涉獵過此領域。而且在他為官的揚州,有人追蹤尋源開發出了“王漁洋家宴”。

王漁洋,本名王士禎,別稱王士禛、王士正,號漁洋山人。王漁洋出身官宦家庭,祖父王象晉,為明朝布政使。崇禎七年閏八月二十六日(1634年9月17日) ,王士禎出生于豫省官舍,祖父呼之小名"豫孫"。娶山東鄒平張延登之孫女為妻。順治十五年(1658年)戊戌科補殿試,三甲三十六名進士。順治十六年(1659年),任揚州推官,"晝了公事,夜接詞人"。康熙十七年(1678年),受康熙帝召見,"賦詩稱旨,改翰林院侍講,遷侍讀,入仕南書房"。康熙皇帝還下詔要王士禎進呈詩稿,王士禎遂選錄300篇詩作進奉,定名《御覽集》。后升禮部主事、國子監祭酒、左都御史。康熙四十三年(1704年),官至刑部尚書。不久,因受王五案失察牽連,被以"瞻循"罪革職回鄉。康熙四十九年(1710年),康熙帝眷念舊臣,特詔官復原職。王士禎一生著述達500余種,作詩4000余首,主要有《漁洋山人精華錄》、《蠶尾集》、雜俎類筆記《池北偶談》、《香祖筆記》、《居易錄》、《漁洋文略》、《漁洋詩集》、《帶經堂集》、《感舊集》、《五代詩話》、《精華錄訓篆》、《蠶尾集》等數十種。

王漁洋的著作里,記錄了很多飲食方面的事。

他在《歷下銀絲鲊》中寫道:“金盤錯落雪花飛,細縷銀絲妙入微。欲析朝酲香滿席,虞家鯖鲊尚方稀。”贊美歷下(濟南)銀絲鲊烹飪的精細。

再就是王漁洋記載其父王與敕御史告歸故里居住時,有一位巡按來訪,他們宴請這位巡按,“鬻飯腥蔬不過十 簋 或少益糖蜜果餌;海味之屬進子鵝,必去其首尾,以雞首尾蓋之,曰御史無食鵝例也”。因為在明朝前期的食品以鵝為貴,所以明太祖有定制,限制御史不得食鵝。”(明清文人的品味演化與延續 巫仁恕)由此可知,此時王家筵席接待的豪華程度于此可見一斑。鵝貴重且御史不得食,那就“雞冠鵝戴”,家廚技藝也非同一般。

他在《居易錄》《居易續讀》中寫道:近京師筵席多尚異味,予酒次戲占絕句云“灤稷黃羊滿玉盤,萊雞紫蟹等閑看。不如隨分閑茶飯,醇酒求送衛視難”。常億前輩有詩云:“秋來霜露滿東園,蘆菔生兒芥有孫。我與何曾同一飽,不知何苦食雞豚”。

(五)

明、清時期,從上到下講究吃喝蔚然成風,催生出許多美食家,他們不僅精于品嘗和烹飪,也善于總結烹調的理論和技藝,形成文字,享譽一時,撰寫飲食論著被士林視為風雅,許多大名士也不能免俗。一時間,明、清食品在文字的世界中清香四溢。但遺憾的是,作為魯菜發源地之一的博山,曾產生過孫庭銓、趙執信等一大批文化名人,但卻鮮有博山飲食的文字記載。難怪在第16屆博山美食節上,山東省社科院教授王賽時曾調侃過:博山出了如此多的文化大家,卻沒有人把博山菜記錄下來,究其原因,大概就像今天的文人們不愿在飲食文化方面下功夫那樣,因為最終獲不了諾貝爾文學獎的緣故吧!

建國前,魯菜被稱為山東菜,上世紀六十年代,在時任商業部長姚依林的號召下,中國的四大菜系才被正式定型,山東菜也被正式稱為魯菜。按理說,具有數百年歷史的博山菜(也包含淄川、周村、桓臺、張店菜)應該理所當然的成為魯菜的重要要組成部分,但遺憾的是,因為種種難以言表的原因,博山菜被邊緣化了,博山菜成了異類。這不僅僅是博山的痛,也是淄博的痛,甚至是魯中地區的痛。

痛定思痛,我們不能只翻歷史舊賬,糾結在既往的酸甜苦辣中,應該積極的態度,扎扎實實的做好每一項工作,上(政府領導)下(業內人士)一條心,共同努力。拿出點不唯書、不唯上、不唯權威的的精神,還原博山飲食文化的真實面貌。

如今我們趕上了盛世修志的好時候,不能再無所作為了。最近,一位對博山飲食文化頗有見的年輕人說過這樣一句話:“博山菜被中國食文化協會認定授予中國魯菜發源地 我們當地飲食從業者業界領袖可千萬不能固步自封、以為天下第一了,一再自夸后果只是被人家所遠遠拋棄于后”話雖尖刻了一些,但有道理。想當年,我們就是因為過于自負,本是發源地之一的博山菜被人為的排除在“魯菜家族”之外。看看過去各種媒體對魯菜組成的闡述,讓人寒心。不能再固步自封了。真心希望有識之士把咱們博山的飲食文化史如實地寫出來,讓子孫后代們都了解這段歷史事實,知道前輩人為了今天是怎么做的,以啟迪、激勵后人們把這項事業做得更加美好!

作者:史宏偉,原淄博電視臺副臺長、副書記,高級記者

【本文選自美食博山 特此感謝原作者】

總結:以上內容就是糖蜜果,糖蜜果的家常做法詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。