蝴蝶牌縫紉機:上海人的精細都在里面,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:蝴蝶牌縫紉機:上海人的精細都在里面。

申知滬志 方志上海

許多人童年記憶中,都會有一臺這樣神奇的機器。多少個夜晚,那特有的“嗒嗒”聲隨著燈光輕輕地流淌,輕快的踏板和飛快轉動的手輪映襯著媽媽嫻熟的技藝。那針頭處不停地伸縮,竟能縫制衣物,看一根根長線游走于布料之間,魔法般變換出窗簾,枕套和衣服等,那是盼望中的美麗和幸福。

當年,弄堂里哪家的縫紉機手藝好,哪家的技藝精,都是有口碑的。隔壁鄰舍都會拿著布料或衣服登門求助。在歡快的機器節奏里,鄰人的笑容也燦爛到了極致。一臺小小的縫紉機,也給更多的人帶來了方便和快樂。

1

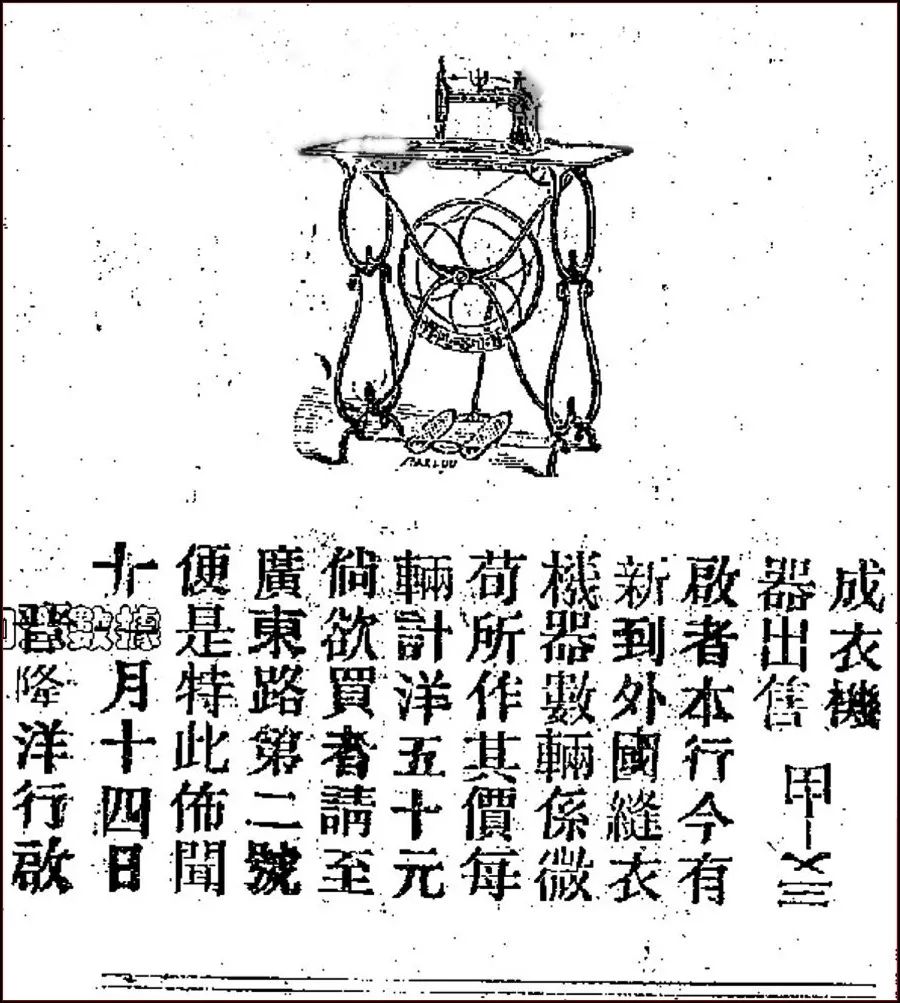

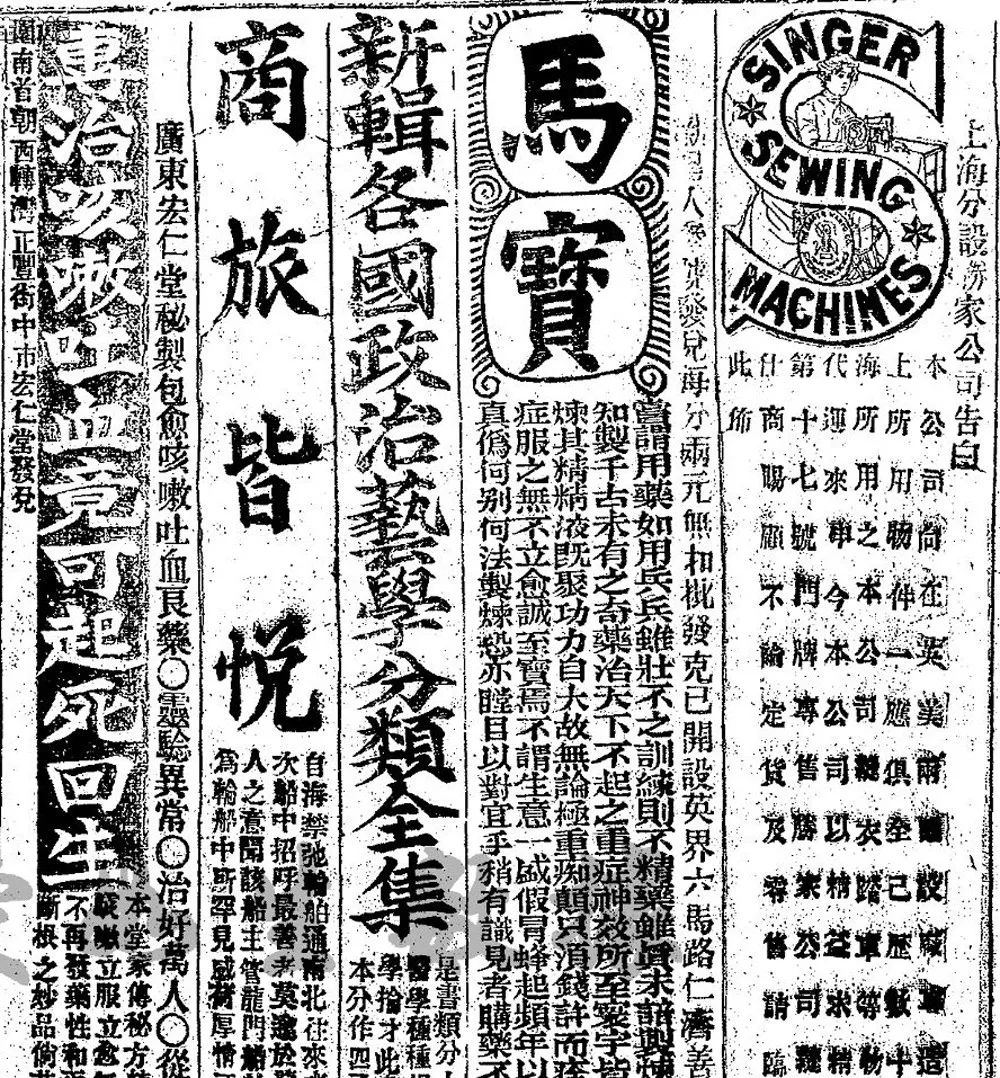

上海自19世紀40年代開始,陸續出現近代輕工業。縫紉機最早進入上海市場是同治十一年(1872年),由晉隆洋行從國外運進數架“微荀”制造的縫紉機。光緒元年(1875年),華泰洋行也從國外運來工業縫紉機——皮鞋機器在上海市場銷售。此后,天和、茂生、復泰、信生等各大洋行,來滬推銷各種牌號縫紉機,但在競爭中最后為美國勝家(Singer)公司所壟斷。

1872年12月14日的《申報》上首次刊出晉隆洋行的“微荀”成衣機廣告

1902年4月2日《申報》刊出勝家公司在滬開始分公司的告示

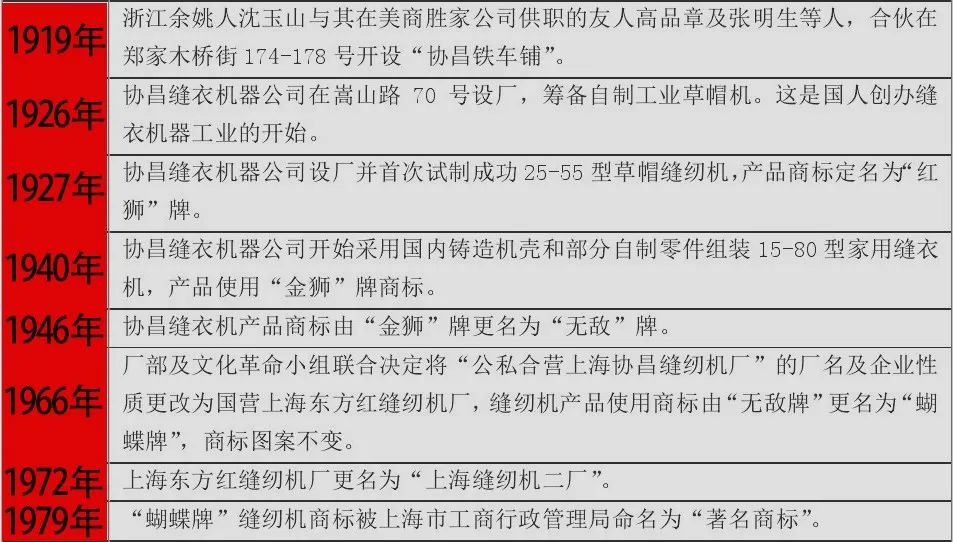

隨著縫紉機社會擁有量的增加,維修業務逐漸發展。光緒二十六年(1900年),浙江奉化人朱兆坤在鄭家木橋(今福建南路)開設美昌縫紉機商店,從事縫紉機修理等。以后,這一帶又開設施茂泰、瑞泰、桂龍順、復升、久昌等縫紉機修理商店。民國8年(1919年),沈玉山等3人開設“協昌鐵車鋪”,民國11年(1922年)改為協昌縫衣機器公司,1940年開始生產縫紉機整機,這就是此后協昌縫紉機廠的前身,“蝴蝶牌”縫紉機就誕生于此。

回顧縫紉機的歷史,距今不過230年。1790年,英國人Thomas Saint首先發明了世界上第一臺先打洞、后穿線、縫制皮鞋用的單線鏈式線跡手搖縫紉機,但是并沒有投入商業化生產。1841年,法國人發明了機針帶鉤子的鏈式線跡縫紉機。1845年美國人伊萊亞斯?豪(Elias Howe)發明了第一代具有實用推廣價值的手搖縫紉機,1851年,美國工人艾洛克?梅里特?勝家(Isaac Merritt Singer)發明了鎖式線跡縫紉機,并成立勝家(Singer)公司。這一時期大多為手搖式的縫紉機。1859年,勝家公司發明了腳踏式縫紉機,并投入大規模商業化生產和推廣。從此,家用縫紉機也開始為千千萬萬的家庭提供服務。

縫紉機是機繡的必備工具,縫紉機制造業迅速發展,家用縫紉機的品種與型號也不斷增加。20世紀初至40年代,旗袍從消亡的清朝宮廷傳入普通百姓家中,在上海的名媛中成為最時髦的穿著。民國時期服裝消費市場的主力軍——女性多半受上流社會交際生活的影響,量身定做的旗袍成為其最熱衷的服裝款式。制衣需求的持續增長加速了縫紉機生產技術的發展,到20世紀六七十年代,縫紉機成為家家戶戶炙手可熱的夢想。

縫紉機在中國的百余年發展過程中,上海的產品一直是起到引領作用的。而“蝴蝶牌”又是其中的佼佼者及行業標桿。

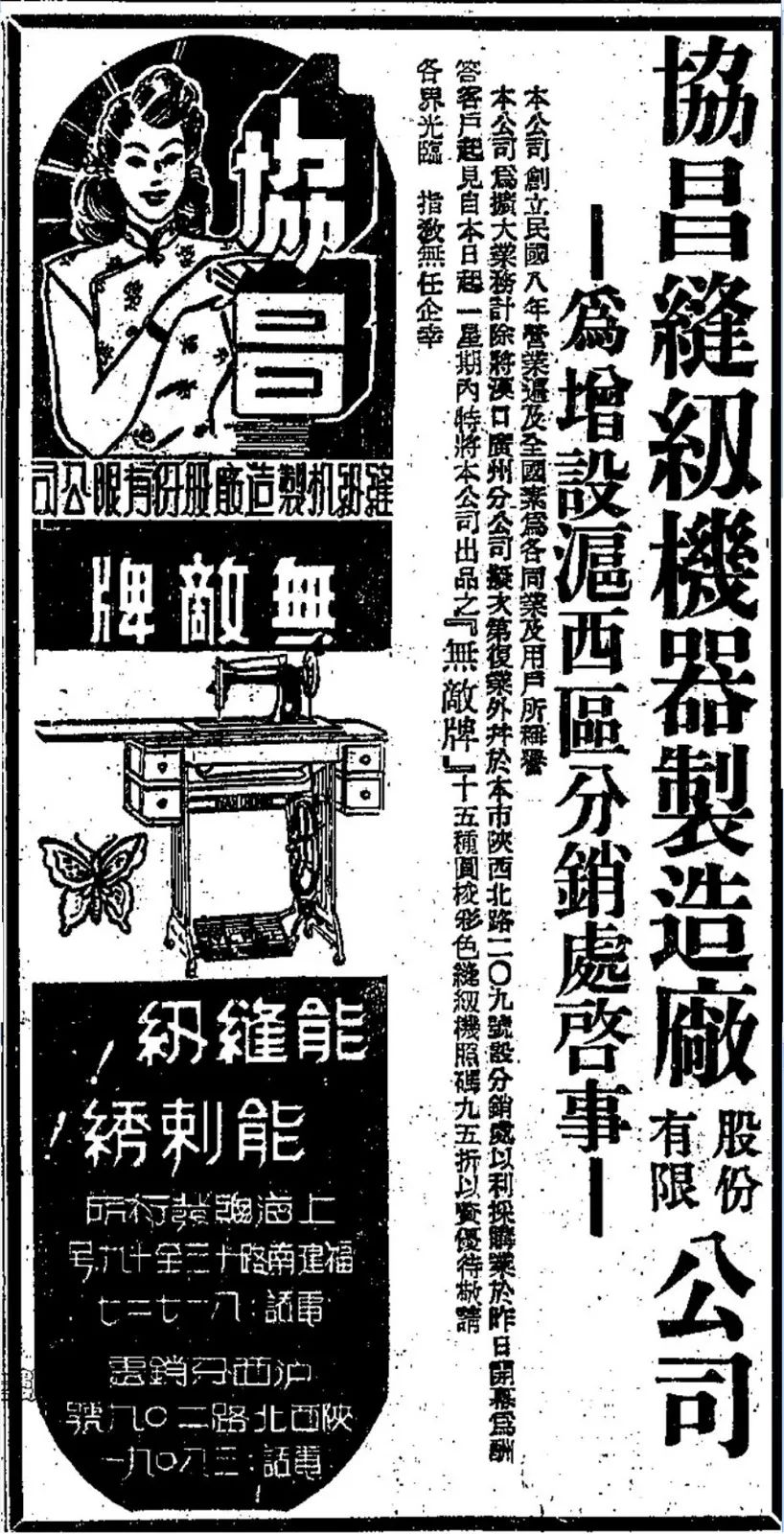

1934年6月14日《申報》刊登的協昌縫衣機器公司擴張開幕通告

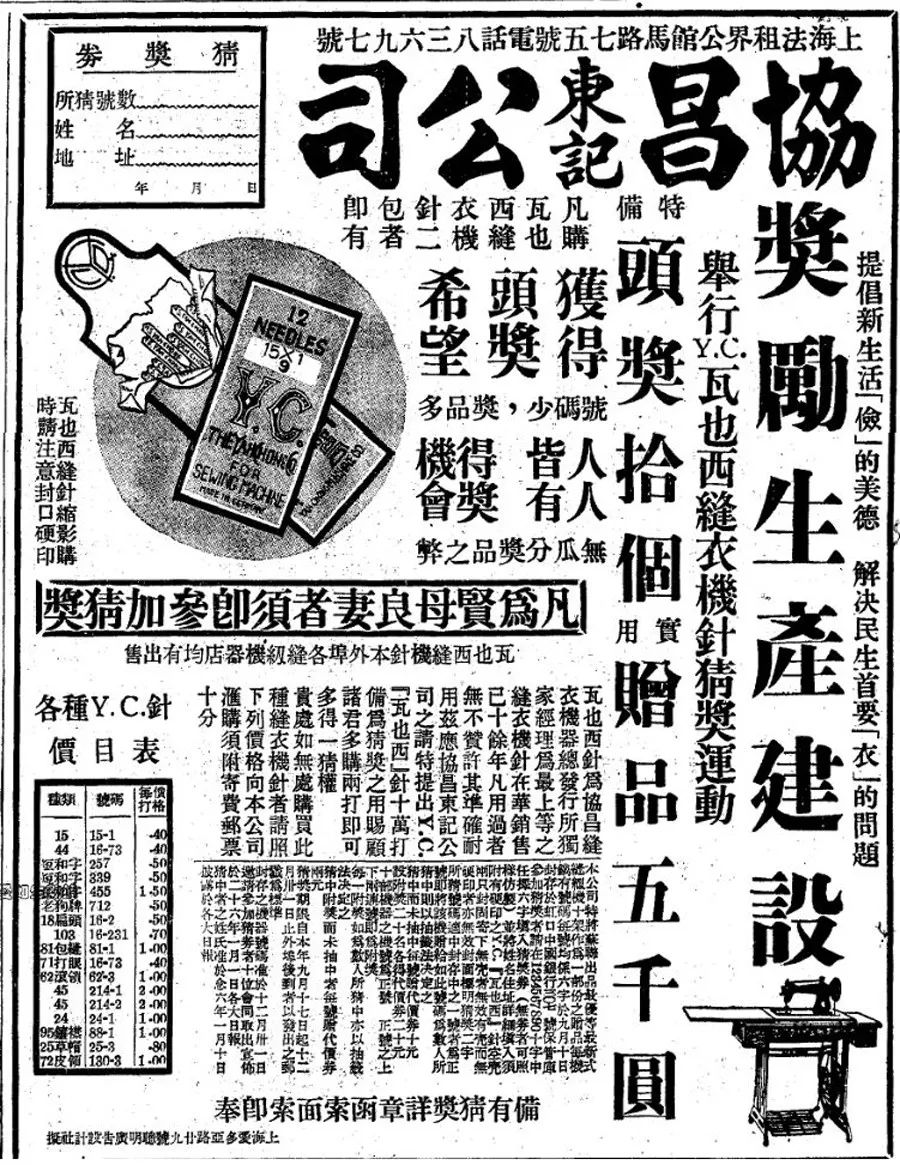

1936年9月18日《申報》刊登的協昌公司抽獎促銷廣告

2

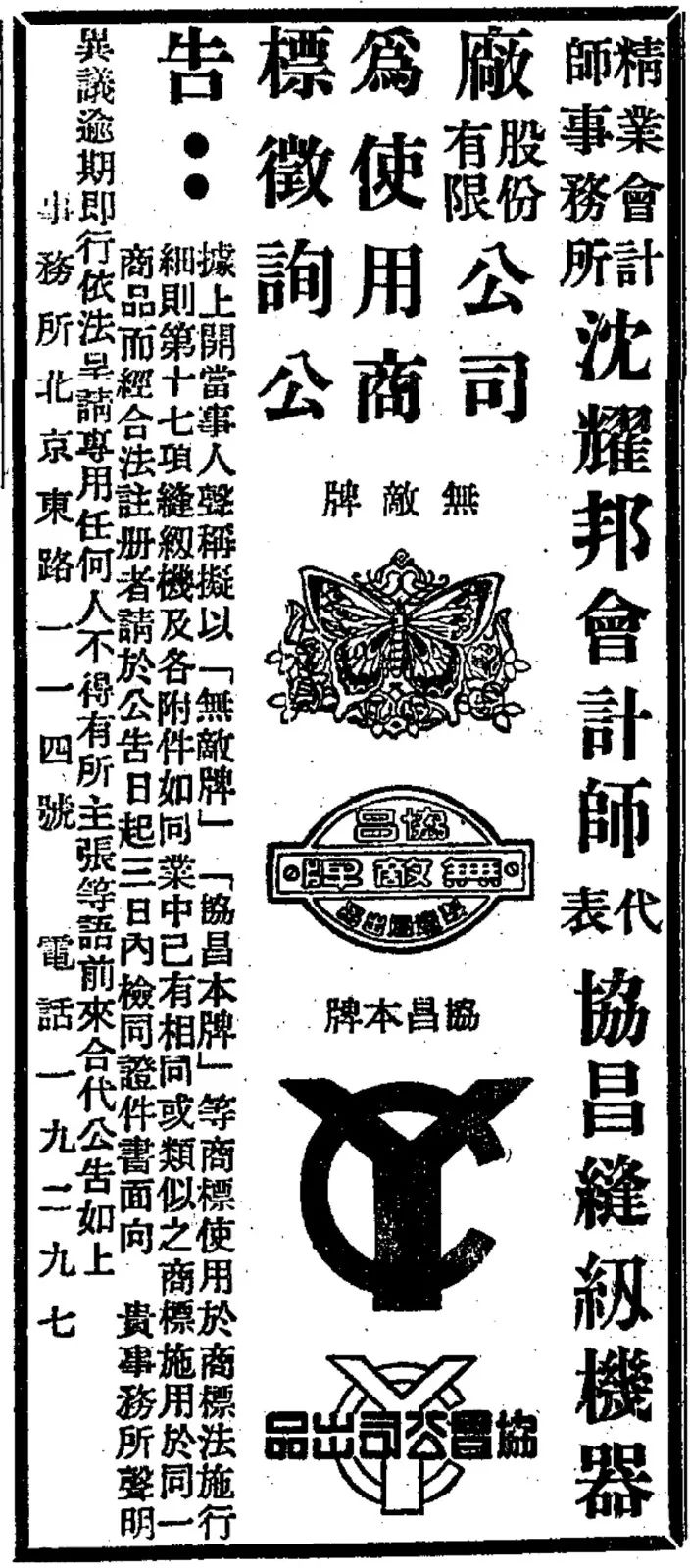

“蝴蝶牌”源自創建于1919年的“協昌鐵車鋪”,期間制造廠幾經波折數次改名,最終在1982年取得“上海協昌縫紉機廠”的廠名,并一直沿用下去。比起廠名的更迭,“蝴蝶牌”的商標更有故事。20是世紀20年代協昌創立之初,先后用過“紅獅”“金獅”等品牌。1946年,“協昌”決定將其產品商標重新命名。受“無敵”牌牙粉啟迪,協昌公司將“金獅”牌商標更名為“無敵”牌,意謂“天下無敵”。

也就在這一年,協昌縫紉機產品“無敵牌”使用了“蝴蝶”造型圖案,品牌名稱不變。有趣的是,“無敵”和“蝴蝶”在滬語中的發音完全相同,使得此次品牌設計轉換更加流暢平穩。因為文字和造型的“雙關”,在上海人的口耳相傳之中更具傳播效應。

1948年9月6日《申報》刊登的協昌“無敵牌”縫紉機廣告。值得注意的是,其中已出現蝴蝶的圖案

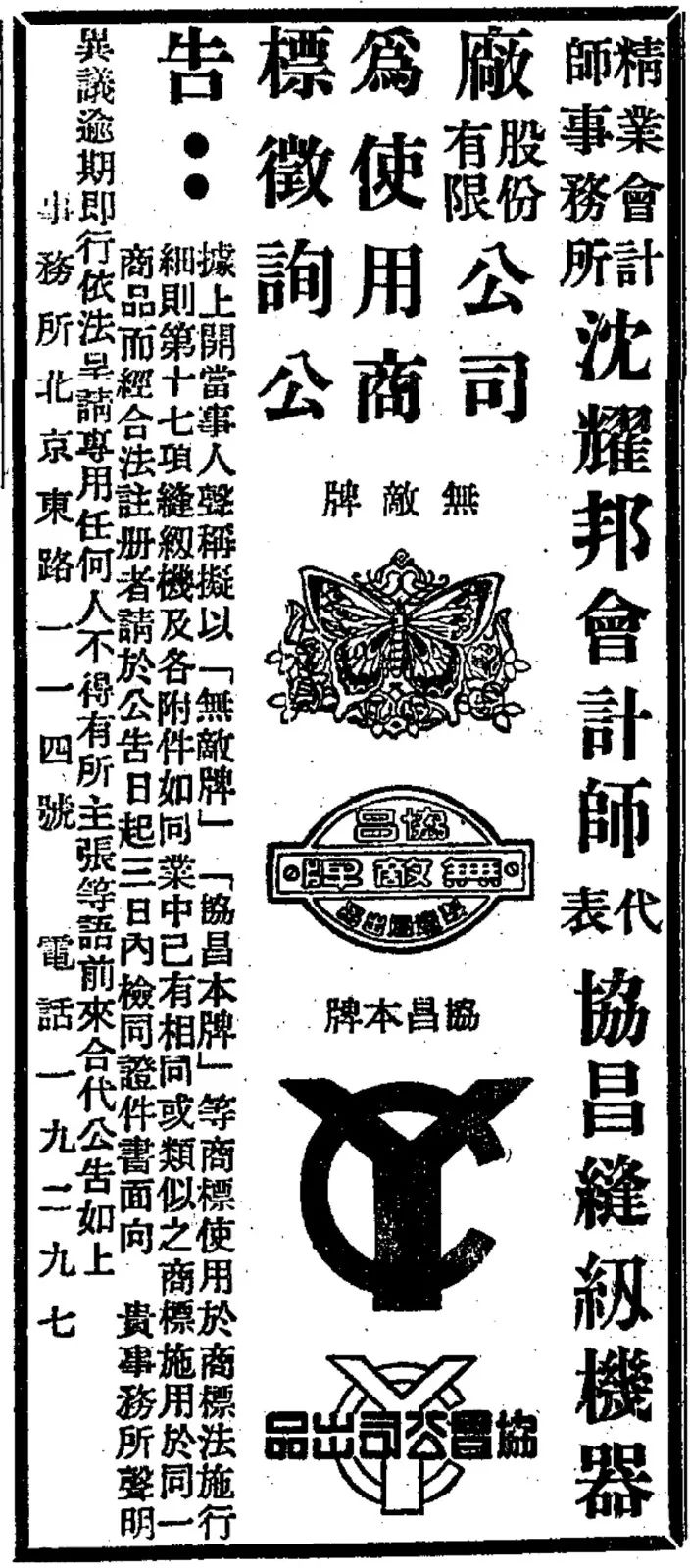

1949年3月18日《申報》刊登的這則“協昌縫紉機器廠有限股份公司商標公告”很有價值。其中明確列出了該公司注冊的4個商標,為首的就是蝴蝶造型圖案的“無敵牌”

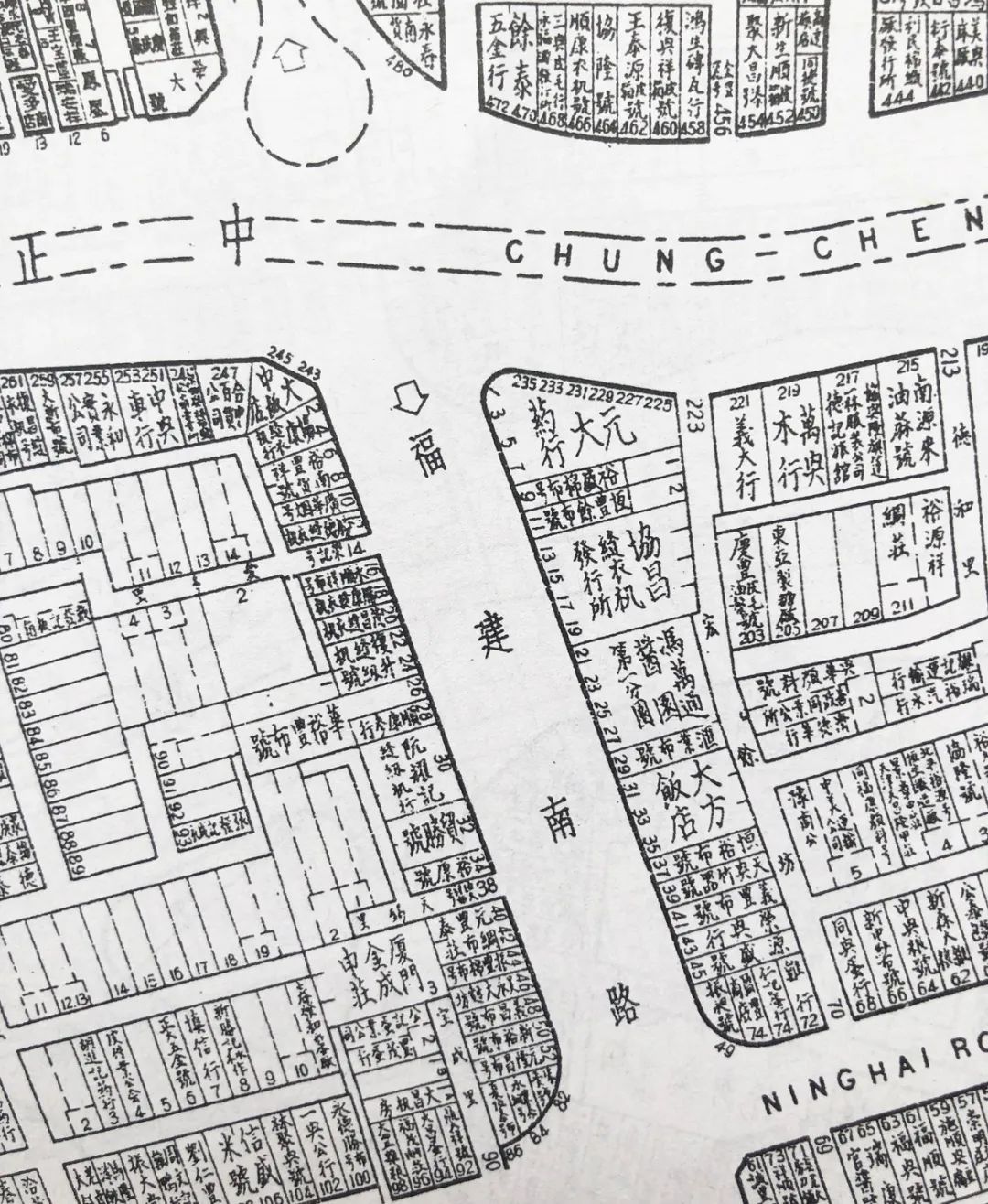

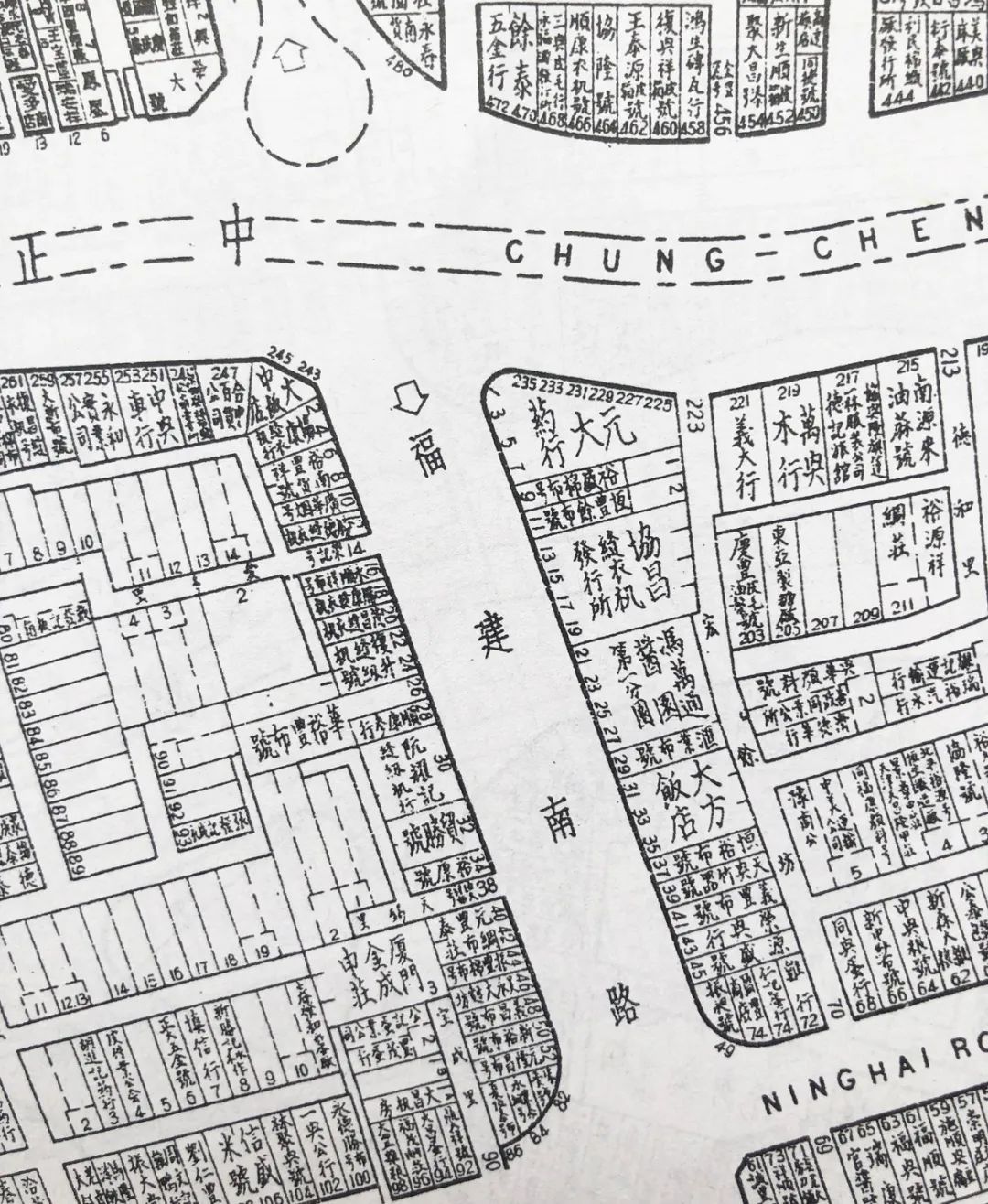

1947年《老上海百業指南》行號圖中還可以在福建南路兩側看到“協昌縫紉機發行所”“阮耀記縫紉機行”“茂昌縫紉機”等店鋪

資料來源 | 上海社科院出版社2008年修訂版

整個20世紀三四十年代,上海較為知名的縫紉機生產企業還有阮貴耀在鄭家木橋30號(今福建南路)開設的阮耀記縫衣機器公司(早期為阮耀記襪機襪針號)、徐賡華在虹鎮老街開設廣厚機器廠、計國楨等人在謹記路(今宛平路肇家浜路南側)創設的勝美縫紉機廠等。當時的國產特別是滬產縫紉機品牌在與以美商勝家為代表的進口產品競爭中艱難前行,還是守住了一片天地。

隨著時局的動蕩,這些品牌的生存也是舉步維艱。1948年,因通貨膨脹,洋貨傾銷,部分縫紉機工廠倒閉歇業,全市剩廠商70余家,從業人員312人,年產約生產縫紉機1400架。當時的協昌有員工40余人,產品以“15-80家用縫紉機”為主。

上海解放初,美國勝家等國外縫紉機品牌停止進口,上海縫紉機行業得到發展機會。1949年5月29日,惠工縫紉機廠首先恢復整機生產,并積極支援抗美援朝前線。1952年,全市縫紉機行業有企業260家、從業人員4200余人。1956年1月,全行業實行社會主義改造。1956年,成立上海市縫紉機工業公司。下半年起,縫紉機生產回升,次年全市增至17.64萬架,從業人員6377人。1958年3月,根據專業化生產要求,調整企業布局。到1964年,初步形成以上海縫紉機一廠、惠工縫紉機廠、協昌縫紉機廠、遠東縫紉機廠為主體專業化生產及協作體系。

解放后不久,協昌便搬遷至徐家匯路新址,職工增至百人,年產縫紉機1050架。也就是從20世紀50年代開始,協昌進入了發展快車道。1956年再次搬遷至龍華(龍華路2544號),職工增至253人,產值和利潤各為493萬元和56萬元。年產縫紉機38900架,產品首次打入國際市場。同年,實行公私合營。

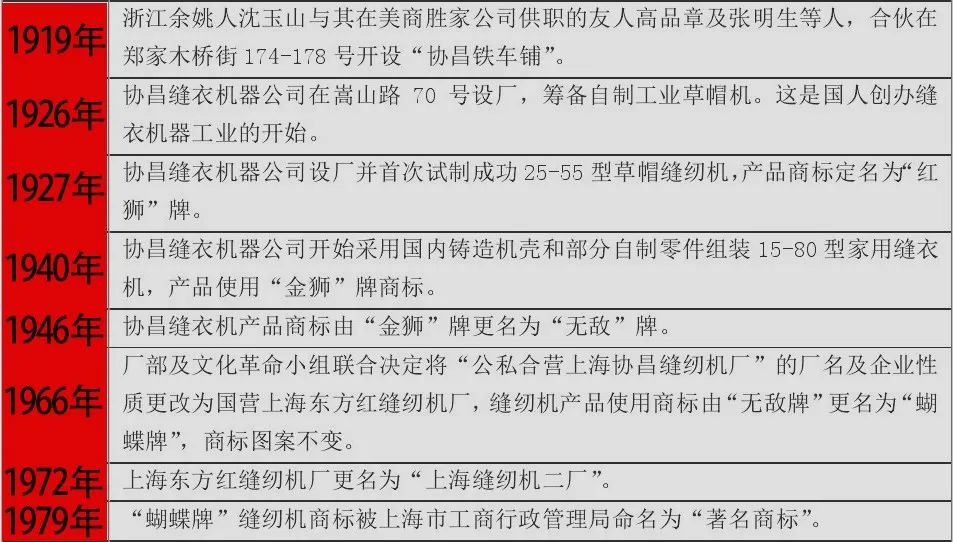

協昌“蝴蝶牌”縫紉機成長大事記

20世紀50年代,外貿宣傳冊上的“無敵牌”縫紉機廣告。當時的英文品牌名稱已改為“Butterfly”

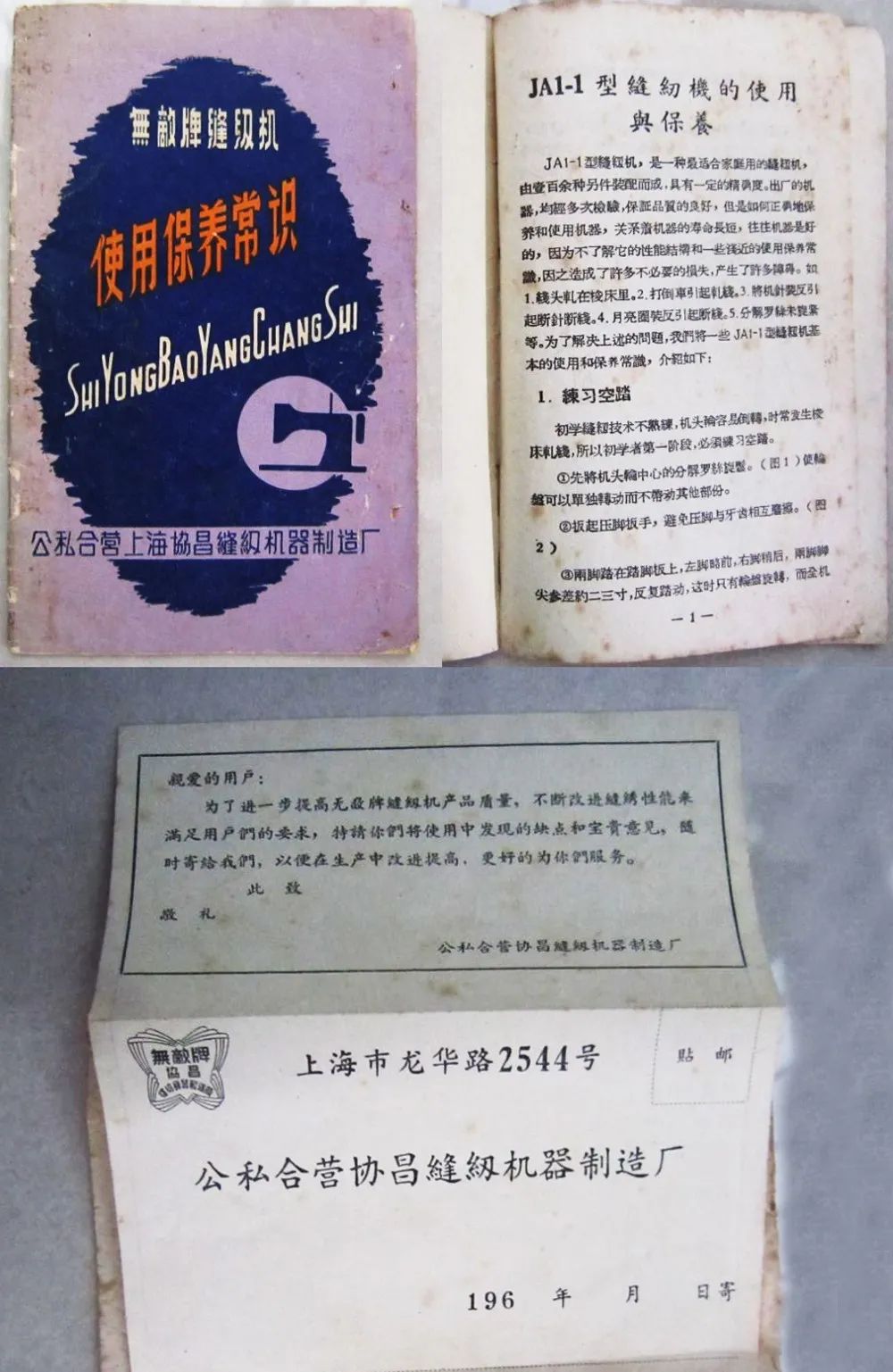

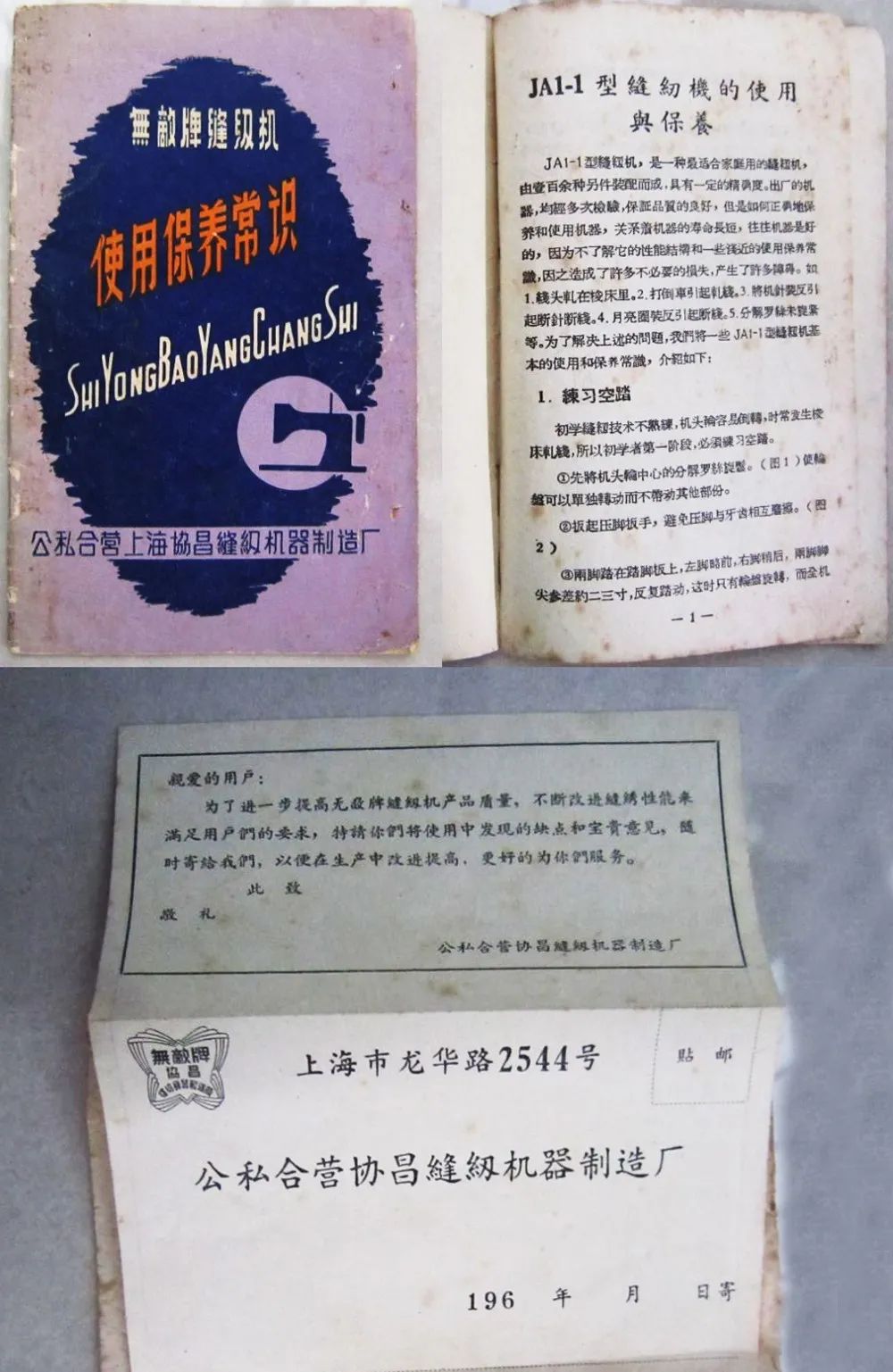

20世紀60年代的“無敵牌”縫紉機使用保養說明書

1963年12月19日,《人民日報》刊登一幅名為“上海無敵牌縫紉機收到用戶歡迎”的圖片消息

20世紀60年代,上海市第一百貨商店中的“無敵牌”縫紉機銷售區。這張圖片其實就是用于《人民日報》報道的那一幅(上圖)

1956—1962年,先后有裝配、翻砂、零件、烘漆、皮革、文具、牙刷和自行車等行業140余家小廠小店并入,職工增至2334人。1962年,產值和利潤各增至3339萬元和919萬元,年產縫紉機27.1萬架。1963年稱公私合營上海協昌縫紉機廠。1965年,被評為上海市“紅旗單位”。1967年1月,改稱上海東方紅縫紉機廠,并將“無敵”牌商標正式更改為“蝴蝶”牌,當時的系列產品已成為行銷全國的知名品牌。

1972年1月,廠名又改稱上海縫紉機二廠。職工增至2469人,產值和利潤各為7469萬元和2799.8萬元,年產縫紉機60.7萬架。1980年,產量首次突破百萬架蝴蝶牌,1982年增至112.2萬架。1984年9月,改今名。是年,職工增至4677人,產值和利潤各為11244萬元和3079萬元。年產縫紉機131.5萬架。當時處于計劃經濟時期,機器制造的產量要嚴格按照國家的配額完成。由于“蝴蝶牌”縫紉機在國內外風靡的程度,導致了內銷的百貨商店和外銷的外貿企業之間常有爭奪現象。對于普通的老百姓來說,擁有一臺蝴蝶縫紉機更是難上加難的事。由于產品的供不應求,零售市場在1972年4季度開始憑票購買。

1972年,正在用“蝴蝶牌”縫紉機繡花的女工

圖片攝影 | William A. Joseph

3

20世紀八九十年代,“蝴蝶牌”縫紉機與當時的“永久牌”自行車、“上海牌”手表一并成為青年男女結婚的“三大件”,再加上“紅燈牌”收音機,合稱“三轉一響”。購買一臺“蝴蝶牌”縫紉機是許多家庭的夢想。對于能夠擁有一臺“蝴蝶牌”縫紉機的家庭而言,縫紉機具有三重含義:一是社會身份與經濟地位的認同;二是現代化生活方式的表現;三是代表了新興的消費習慣及觀念的呈現。在供不應求的情況下協昌廠每月都要召開特別會議平衡出口與內銷的數量。

經典“蝴蝶牌”JA2—1型家用縫紉機(五抽屜款)

那個年代,上海家庭夢寐以求的“標配”

1979年,上海縫紉機二廠加緊生產“蝴蝶牌”JB8-2新型縫紉機

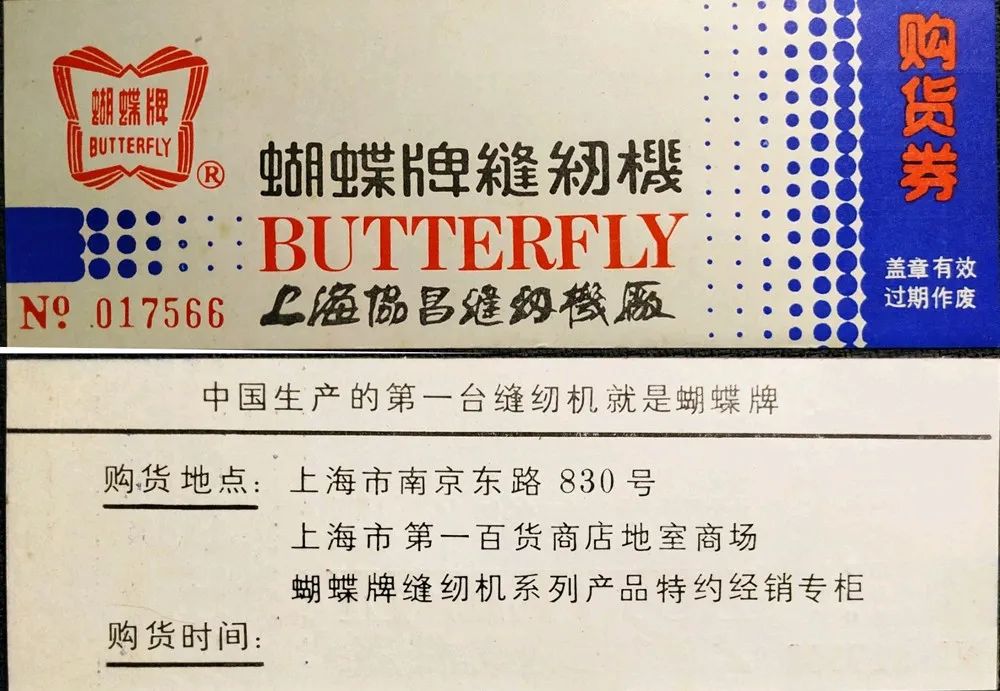

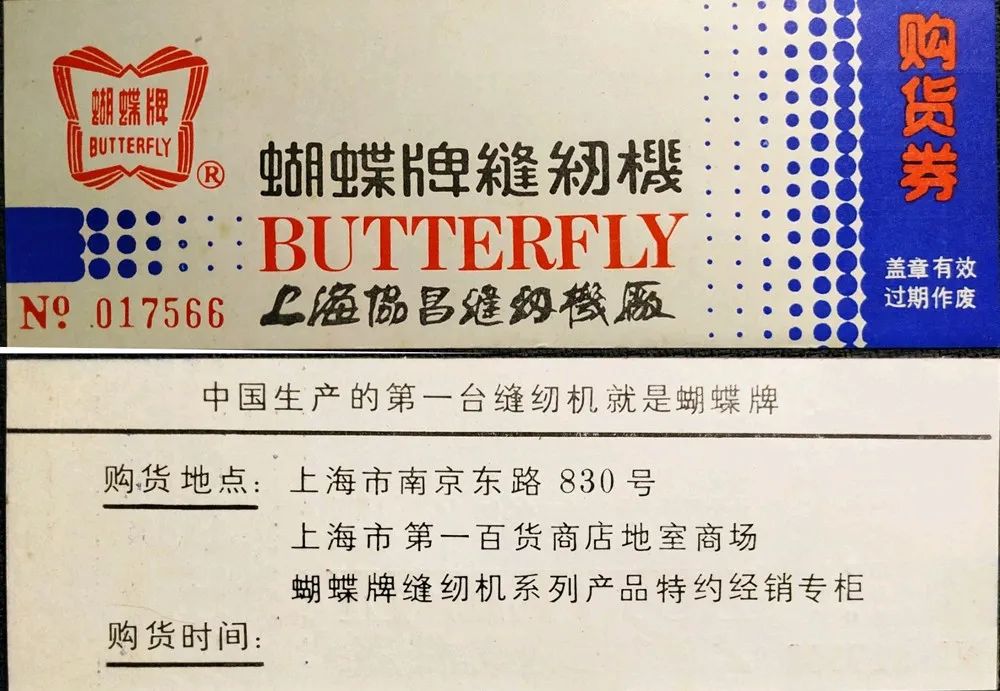

20世紀70年代末發行的“蝴蝶牌”縫紉機購貨券

1988年,上海百貨公司發行的縫紉機券

“當年蝴蝶牌縫紉機是比較高檔的家庭裝備,是身價象征”

“那時候年輕人結婚成家的條件,就是要縫紉機。”

有市民深情回憶到:“當時一臺縫紉機140多元,實在是太貴了。每月只有幾十塊錢,不吃不喝也得攢好幾個月,好不容易攢夠了錢,又要為一張縫紉機票而四處奔走打聽……”

當年的協昌廠老領導也曾回憶到:“由上海百貨公司印制縫紉機購買券在各系統、各區縣的企事業單位內部進行分配,憑票供應縫紉機。在上海平均每年每80個人發一張購買券,其他城市以收取相當數量的工業購貨券為主。后來到什么程度?我們一臺縫紉機賣一百三四十塊錢,票子也要賣五六十塊錢一張。”

20世紀80年代,很多婚期臨近的青年人都會為這張“票”而焦頭爛額。能搞到一張縫紉機票,把“蝴蝶牌”搬回家,在岳丈面前是極好的表現機會。大家歡天喜地張羅著把縫紉機買回家里,按圖紙安裝完備,一腳踩腳踏板,一手轉動飛輪,縫紉針發出噠噠噠的響聲,簡直是這個世界上最動聽的節奏。

面對這樣的局面,國家輕工業部要求協昌縫紉機廠對外地的縫紉機廠進行對口幫助,旨在提高縫紉機的產量。當時的協昌毫無保留地向外省市輸出了從行政管理到工藝技術的整套人員以及設備,也接待培訓了很多技術工人。盡管如此,許多外地工廠生產的縫紉機仍然銷售不佳。于是,一些工廠提議貼牌生產,即通過合作合資,把生產出來的縫紉機打上蝴蝶的牌子。最早以這種方式與協昌合作的是河南的開封縫紉機廠,20世紀90年代以后,他們的最大年產量也達到40萬臺。

不僅在國內,“蝴蝶”的名聲同樣遠播海外。但正是因為“蝴蝶”商標太過紅火,不少人也開始打起了它的主意。1994年2月4日出版的《解放日報》上就報道過這樣一起中國和印尼之間的商標官司,耗資20余萬美元,歷時8年,原因就是蝴蝶商標。最終在國家工商總局、駐印度尼西亞使館以及一些外商的幫助下,打贏了這場官司。中國的企業,在當時的環境下,幾乎不太重視商標及知識產權的保護,也幾乎從沒贏過這類官司。從那以后,“蝴蝶”就格外重視商標及知識產權的維護,并設專人負責商標注冊的事務,在80多個國家或地區注冊了商標。

雖然進入20世紀90年代后,縫紉機不再像以前那樣要憑票購買而是敞開供應,但協昌縫紉機廠生產的“蝴蝶牌縫紉機”由于產品質量過硬、信譽度高,依然創造了年產140萬臺的高紀錄。1992年,協昌廠(龍華)占地面積擴至160155平方米,建筑面積145328平方米。有職工5424人,其中工程技術人員384人。下設7個車間和國際貿易部、縫紉機研究所、計量測試中心、計算機中心、信息中心等24個部門、科室及一所技工學校。另有2家分廠。固定資產原值11242萬元,凈值8013萬元,流動資金26313萬元。產值和利潤各為29640萬元和3100萬元,全員勞動生產率54646元,人均創利5715元。年產JA、JH、JG、GC、GY、CN、GG等系列家用和工業縫紉機137.8萬架,出口52萬架,創匯1910萬美元。

總結:以上內容就是蝴蝶牌縫紉機:上海人的精細都在里面詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。