大腦地圖(大腦中的地圖,在幫我們理解世界?),36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:大腦地圖(大腦中的地圖,在幫我們理解世界?)。

大腦中的地圖,在幫我們理解世界?

專輯深度中的原始Lindsay神經現實|深潛

大腦是一個地方,每一寸土地都是寶貴的。因此,它像曼哈頓的高層建筑的建筑師一樣建造三維建筑,并盡可能有效地利用有限的空間。與我們的祖先不同,人腦充滿了溝壑,而不是一層扁平的細胞-這種有機的折紙結構允許顱腔有限的能力來塞滿更多的神經元。

但是,就像在任何擁擠的城市中發生交通擁堵一樣,擁擠的大腦也需要一種適合于長距離傳輸的運輸方式,發光的白色光纖束就像高速公路一樣,連接著大腦的所有區域。然而,在每個區域,神經元的分布更集中在提高局部信息傳輸的效率上。在同一區域中,神經元的活動表示信息,而相鄰的神經元則表示相鄰的事物:相鄰的身體部位,視野中的相鄰區域或相鄰的空間位置等。因此,大腦就像地圖集一樣。它包含許多地圖-物理,視覺世界和我們生活的空間。當大腦工作時,神經元表達的抽象信息與其物理位置之間不一定存在任何聯系,但是由于表達相似信息的細胞始終需要相互通信,因此將它們放在一起可以減少通信消耗。

英國神經科學家約翰·休格斯·杰克遜(John Hughlings Jackson):以對癲癇的早期研究而聞名,他對大腦如何控制身體的各個部位和功能有了深入的了解。

—

Wikimedia Commons

盡管人類早就學會了在進化過程中使用這些大腦圖譜,但科學家直到最近才意識到它們的存在。在19世紀下半葉,神經科學家約翰·休格斯·杰克遜(John Hughlings Jackson)首次開始懷疑大腦皮層中類似運動控制的地圖結構時,整個科學界都站在了他的對立面。那時,甚至沒有人提出“每個皮層區域都對應一種特定功能”的說法,更不用說這些區域的內部結構了。

由于當時神經記錄技術的欠發達,杰克遜仔細觀察了癲癇發作在患者體內的分布后繪制了精美的“地圖”。例如,從面部開始的癲癇病將發展到手臂。從腿上開始的那些會向上擴散。每次攻擊的各個部分均按特定順序移動,中間部分永遠不會被跳過或來回切換。因此,杰克遜推斷,代表人體各個部位的皮質區域必須按照特定的順序排列。最后,他的預感得到了證實:對運動皮層不同部位的電擊確實會刺激人體不同部位的活動。對現代幻肢綜合征的研究也使用了類似的方法:臨床醫生發現,由于代表面部和手部的大腦部位相鄰,因此面部運動會導致截肢的幻肢疼痛。

不同區域的地圖是根據其功能繪制的,因此詳細程度有所不同:郊區或鄉村的圖標很少,但是城市的細節可能對每一步都是準確的-大腦中的地圖也一樣。在運動皮層中,控制某個身體部位的區域取決于部位的使用,而不是部位的大小。小而非常有用的身體部位(例如手)被分配了許多神經元來控制,這與上臂不同,上臂只負責一小部分皮層。神經科學家使用此信息創建了一個``皮質反派'':他身體部位的大小與人腦每個部位的皮質區域成比例。由于他的四肢極其瘦弱大腦地圖,嘴唇和手非常粗大,他可能看起來很恐怖。這個荒謬而荒謬的圖像描繪了大腦如何描繪身體,因此實際上它實際上是“地圖的地圖”。皮質小人還提醒我們,大腦沒有義務現實地描述事物,最重要的是使用

。

這個小圖顯示了負責人體不同部位的感覺處理的大腦各部分的相對比例。注意手和臉特別大。

—

Wikimedia Commons

這些人體模型證明了大腦中地圖的存在。但是,發現大腦中的地圖不是一個例外,而是普遍現象是戰爭以及由新開發的戰爭武器造成的破壞所帶來的代價。在1905年的日俄戰爭期間,眼科醫生Tatsuji Inouye負責檢查退伍軍人的受傷并據此確定津貼額。他在該位置上曾見過不同類型的頭部外傷,因此他有機會研究不同部位受傷的影響。在觀察選擇性盲法后,他得出結論,大腦中視覺空間的安排是有組織的,但可能違反直覺。視線的下半部分投射到視覺皮層的上半部分,反之亦然大腦地圖,被稱為精神分裂癥的深溝隔開;反之亦然。我們的左右視野也可以互換-右圖來自大腦左半球分析。

英國神經學家戈登·福爾摩斯(Gordon Holmes)的研究進一步支持了井上龍司的發現。

—

Wikimedia Commons

如前所述,重要的身體部位在腦圖上占據較大位置。視覺皮層的大部分負責中央視覺,并且僅處理從視網膜中央的一小點接收到的信息。第一次世界大戰期間,英國神經科學家戈登·霍姆斯(Gordon Holmes)在研究了許多視力受損的士兵后證實了井上的發現-可能是因為英國高頭盔的設計只是將枕頭暴露在了葉子所在的大腦底部。

經過數十年的研究,我們現在可以確定視覺皮層中的每個神經元都對應于特定的視覺空間區域。因此,當許多這樣的神經元聚集在一起時,“視網膜拓撲圖”就形成了視覺空間圖。

但是此圖還包含另一個圖:之所以出現,是因為神經元不僅從特定視覺區域接收刺激,而且對特定視覺信息模式的反應也不同。在視覺信息處理的早期階段,模式可以指向不同的方向:當我們看到水平線時,某些神經元會興奮,而某些神經元只會對垂直線做出反應。視覺皮層中具有相似優先響應方向的神經元實際上彼此相鄰。如果每個神經元都沿相應的視覺方向進行染色,則視覺皮層上將出現彩虹漩渦等圖案:首先識別垂直線(以綠色表示)的細胞組會傾向于對角線(以藍色表示)。表示)單元格無縫地接壤,依此類推。各個方向的交匯處都將像風車一樣,就像猶他州,科羅拉多州,新墨西哥州和亞利桑那州交界處的四個角州紀念館一樣,代表著不同皮質區域的融合。

在方向圖的幫助下,大腦使用非三維信息來描述三維世界。這也是大腦經常使用的映射方法。例如,耳蝸(內耳中的小蝸牛狀結構)在不同的空間位置接收不同頻率的聲波。高頻聲波刺激耳蝸的一側的細胞,而低頻聲波刺激耳蝸的另一側的細胞。不同音調的這種初始物理分離可以在聽覺系統中形成“頻率映射方法”。

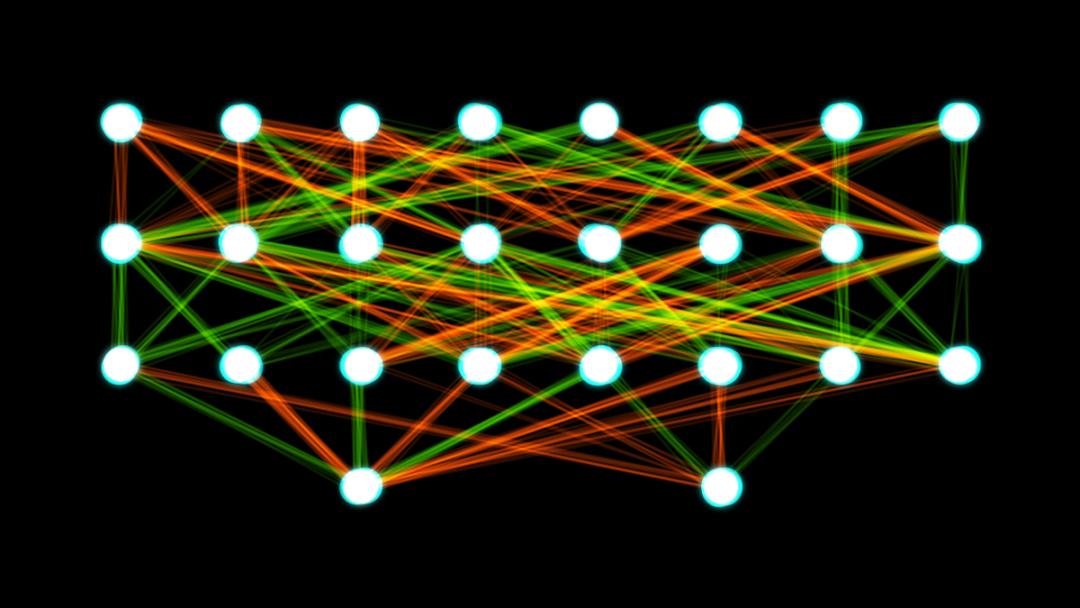

人工神經網絡在我們的大腦中具有與生物網絡相同的原理,并且使用類似的方法來解決復雜的問題。

—

Wikimedia Commons

由于地圖在大腦中到處都可以用來了解外界,因此我們可以推斷出地圖的作用不僅可以提高連接效率。地圖的無處不在確實激發了計算科學家去發現這種結構的更多計算功能。 Teuvo Kohonen(Teuvo Kohonen)于1982年提出了自組織地圖的概念:一種將三個維度折疊成兩個維度以更簡潔地表示復雜多樣信息的算法。例如,我們只能根據甜度和酸度來描述紅酒的口味,而忽略其他難以區分的口味。在構建此新模型時,自組織映射算法將識別現有信息中最一致的特征。因此,大腦中的地圖可能被視為更深層計算過程的可見標志-該計算過程旨在識別和解釋所接收信息中最一致的特征。

但是,如果大腦接收到的信息似乎是不可折疊的,難以定位的,或者這些位置之間沒有所謂的“相鄰”關系,該怎么辦?神經科學家在研究氣味時遇到了這個問題。氣味的分子組成上的微小差異可能會對我們聞到的氣味產生巨大影響,例如,將紅糖的良好氣味轉變為有臭味的黃油。那么大腦是否應該繪制氣味分子或味道的形狀,或兩者的某種組合圖?在控制味覺的大腦區域找不到答案,因為它們的分布似乎不合邏輯。利用現有的科學知識大腦地圖,可以推斷出我們需要從氣味中提取大量信息,以至于不可能進行單個大腦映射。因此,到目前為止,尚未繪制出氣味圖。

即使可以還原一個簡單的類似于地圖的模板,也很難找到該模板。有些動物(例如貓和靈長類動物)的大腦中確實存在與特定方向相對應的上述渦流,而其他動物(例如嚙齒動物)則沒有-它們不會優先響應大腦中相鄰的神經元。聯系。烏龜甚至消除了視網膜拓撲結構映射。目前尚不清楚這些物種之間的差異以及這些差異對視覺功能產生影響的原因。

但是,我們也可以使用異常來反駁該規則:認識到某個映射丟失了,因為它應該存在。神經元的邏輯排列非常普遍,它們的存在非常容易識別,以至于我們對任何異常情況都無法接受。因此,地圖隱喻已成為科學旅程中的重要指南,引導神經科學家繼續探索大腦。

作者:Grace Lindsay |封面:Davide Bonazzi

總結:以上內容就是大腦地圖(大腦中的地圖,在幫我們理解世界?)詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。